Douleur chronique : mécanisme biologique et sophrologie

La douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique, est un signal que le corps envoie pour nous avertir d’un danger ou d’une lésion. Dans le cas de la douleur chronique, ce signal persiste dans le temps, même en l’absence de lésion active, ce qui peut entraîner une souffrance importante et une altération de la qualité de vie. Cet article présente les mécanismes neuronaux de la douleur et décrit comment la sophrologie, parmi d’autres approches, peut aider à mieux gérer la douleur chronique.

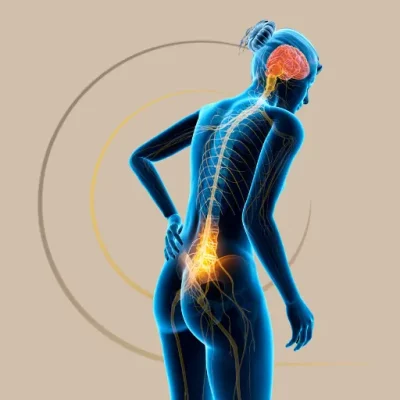

Le cheminement du signal de la douleur

La détection : transduction

- Les nocicepteurs : Récepteurs spécialisés présents dans la peau, les muscles et les organes qui détectent un stimulus nocif (comme une inflammation, une chaleur excessive ou une coupure) et transforment ce signal en un message électrique.

La transmission du signal : conduction

- Fibres nerveuses Aδ : Ces fibres myélinisées transmettent rapidement le signal, provoquant une douleur vive et bien localisée.

- Fibres nerveuses C : Non myélinisées, elles conduisent le message plus lentement, donnant lieu à une douleur diffuse et prolongée, souvent associée à la douleur chronique.

Le signal est ensuite relayé vers la moelle épinière.

Le relais central et la perception

- Moelle épinière : Sert de premier centre de traitement où le signal peut être modulé par des interneurones.

- Thalamus : Relais central qui transmet le signal au cerveau.

- Cortex somatosensoriel : Permet d’identifier l’emplacement et l’intensité de la douleur.

- Insula et cortex cingulaire antérieur : Interviennent dans la dimension émotionnelle de la douleur.

- Système limbique et cortex préfrontal : Contribuent à l’évaluation cognitive et à la gestion émotionnelle, éléments particulièrement importants dans le contexte de la douleur chronique.

La théorie du Gate Control

Le modèle du « Gate Control » propose qu’un « portillon » (gate) situé dans la corne dorsale de la moelle épinière contrôle la transmission des signaux douloureux vers le cerveau. Voici comment cela fonctionne :

- Mécanisme de blocage : L’activation des fibres nerveuses non nociceptives (par exemple, les fibres tactiles) peut « fermer » ce portillon et ainsi bloquer la transmission des signaux douloureux.

- Influence des interneurones : Ces cellules situées dans la moelle épinière modulent le flux d’information et permettent soit l’amplification, soit l’absorption du signal de douleur. Ce modèle explique comment les interventions comme le massage ou la stimulation électrique (TENS) peuvent diminuer la perception de la douleur.

Les mécanismes de modulation de la douleur

Modulation locale dans la moelle épinière

Au niveau de la corne dorsale, divers neurotransmetteurs régulent la transmission du signal douloureux. Tandis que la substance P et le glutamate facilitent la transmission, les opioïdes endogènes (bêta-endorphines, enképhalines, dynorphines) jouent un rôle inhibiteur.

Les voies descendantes du cerveau

Le cerveau peut atténuer la perception de la douleur par des signaux descendants. La substance grise périaqueducale, située autour de l’aqueduc de Sylvius, est un acteur majeur de cette modulation. En collaboration avec la formation réticulée et le noyau raphé, elle libère des neurotransmetteurs (sérotonine, noradrénaline) qui diminuent la transmission des signaux douloureux à la moelle épinière.

Stratégies pour atténuer la perception de la douleur chronique

Approches pharmacologiques

- Médicaments analgésiques : Anti-inflammatoires, paracétamol et, dans certains cas, opioïdes, qui aident à réduire la transmission du signal douloureux ou à inhiber la libération de substances facilitant ce signal.

Approches non pharmacologiques

- Stimulation nerveuse transcutanée (TENS) : Utilisation d’impulsions électriques sur la peau pour interférer avec la transmission du signal douloureux.

- Neuromodulation : Techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) qui visent à influencer l’activité des centres cérébraux impliqués dans la douleur.

- Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et méditation : Ces approches aident à restructurer les réponses émotionnelles et cognitives face à la douleur, offrant des outils supplémentaires pour mieux la gérer.

- SOPHROLOGIE :

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui combine relaxations dynamiques, techniques de respiration, de visualisation positive, de relaxation musculaire et méditation. Son rôle est particulièrement précieux dans la gestion de la douleur chronique en :- Réduisant le stress et l’anxiété : En se concentrant sur le moment présent et en apprenant à relâcher les tensions, la sophrologie diminue l’impact du stress, un facteur qui peut amplifier la douleur chronique.

- Modifiant la perception de la douleur : Les exercices sophrologiques améliorent la conscience corporelle et favorisent des mécanismes de modulation descendante, permettant ainsi au cerveau d’atténuer la sensation douloureuse.

- Favorisant le bien-être global : En favorisant la régulation du système nerveux, la sophrologie renforce les capacités d’adaptation face à la douleur chronique, aidant à améliorer la qualité de vie malgré une douleur persistante.

Conclusion

La douleur chronique résulte d’un processus complexe, allant de la détection par les nocicepteurs à la transmission via des fibres nerveuses spécifiques, pour être finalement interprétée par diverses régions du cerveau. La modulation de cette douleur s’appuie sur des mécanismes locaux et des voies descendantes, notamment via la substance grise périaqueducale. Parmi les différentes stratégies d’atténuation, la sophrologie se démarque par son approche intégrative : elle réduit le stress, améliore la conscience corporelle et active les mécanismes naturels de modulation, offrant ainsi un soutien précieux dans la gestion de la douleur chronique et contribuant à un mieux-être global.